MADANIYA

De l’utilité de certaines rumeurs en

temps de guerre

Roger Naba'a

Mardi 25 septembre 2018

Paul Vieille in

Memoriam (1)

Article paru dans

la Revue des peuples Méditerranéens,

numéro spécial sur le thème «villes

tourmentées», n0 37, 1986, pp. 51-56 que

www.madaniya.info reproduit à l’occasion

de la parution du dossier Liban: less

racines américaines de la guerre du

Liban».

Adieu Beyrouth

Sujet immense qu’on

ne pourra appréhender dans toute son

extension ni toute sa compréhension. Une

indication de recherche et de lecture,

néanmoins, autour d’une hypothèse: dans

la guerre du Liban (1975/…).

La rumeur est une continuation de la

guerre (civile/confessionnelle), par

d’autres moyens.

Mais dans le vaste

genre des rumeurs engendrées par la

guerre du Liban (ou les guerres du

Liban), seule «est une continuation de

la guerre», une espèce, dont la logique

et la raison guerrière sont celles de la

guerre du Liban elle-même, qui

s’inscrivent et servent sa stratégie.

Deux impasses ont

façonné la guerre du Liban.

-

Une impasse militaire,

l’impossibilité de conduire la

guerre à son terme «naturel»:

«occuper le territoire de

l’adversaire et détruire les forces

de l’ennemi», mener «une bataille

décisive» qui porte sur son «centre

de gravité» afin de conclure la

guerre par la victoire», et

l’impossibilité de ne pas faire la

guerre, avec des armes modernes,

aviation et nucléaire exclus.

-

Une impasse politique,

l’impossibilité de penser un projet,

une «grande politique» ailleurs que

dans l’horizon du confessionnel, et

l’impossibilité de ne pas faire une

politique. Double impasse, mais en

fait une seule. Comment néanmoins

faire accepter à l’autre les

conditions qu’on veut lui imposer ?

La conclusion

militaire de la guerre étant

irréalisable, l’alliance politique –ou

un compromis historique– impensable, les

confessions du Liban, pour tenter de

réaliser leurs objectifs, allaient

recourir à d’autres moyens: la «terreur

aveugle» pour la guerre militaire, et la

rumeur qui la porte et la continue pour

la «guerre psychologique».

Moyens au service

d’une stratégie négative, ils furent eux

aussi négatifs. Militairement négatifs.

On dirait que dans cette guerre le

régime confessionnel a cédé à ses

fantasmes et ne s’épouvante plus quand

il «réalise» son ultime conséquence:

anéantir dans le désordre des morts et

des ruines l’ensemble des signes par

lesquels peut se (re)constituer la vie

sociétale de l’autre, entraîner en lui

quelque chose qui serait comme la «mort

du social», le contraindre à éprouver

sur son territoire-même, et dans notre

cas dans la ville/Beyrouth, la terreur

de sentir que quelque chose

d’indispensable à son être lui échappe:

à faire l’expérience de l’impossibilité

d’y vivre.

Signifiant occupant

la place de tout signifié militaire dans

cette stratégie de destruction, cette

politique de déni de l’autre, cette

terreur, est aveugle sans l’être.

Destinée à faire le plus de victimes

possibles, le plus de ruines possibles,

elle est aveugle, elle frappe sans

discernement, elle tue au hasard.

Pilonnages,

bombardements, attentats à la voiture

piégée, plasticages, tueries collectives

sur base confessionnelle, tireurs

embusqués, assassinats individuels, ne

choisissent pas leurs victimes, tout un

chacun est visé. Elle frappe à

l’aveugle. Elle veut frapper à

l’aveugle. Elle enveloppe la ville d’une

géographie de la mort. Ces pilonnages et

autres bombardements qui charrient on ne

sait quel torrent spectral, font que le

ciel de la ville change de taille,

d’orientation. Il est ce par quoi ça

arrive. Il devient une zone de soucis,

et provisoirement la seule. Où se

planquer ? Comment passer, par où, quand

?

Dans un geste plein

de haine, les attentats aveugles

marquent la ville dont les sens sont

entièrement pervertis, brouillés par les

zones de peur et d’inquiétude, de mort

et de ruine qui circulent au hasard des

chutes et des explosions dans une ville

où ça se décompose. Elle veut frapper à

l’aveugle, fait de l’entièreté du

territoire de l’autre et de sa société

«civile» son seul objectif, et prouve la

possibilité d’y faire surgir la mort en

n’importe quel point, n’importe quand,

n’importe comment.

Elle veut

«déterritorialiser» l’autre par

éclatement interne de son territoire et

dislocation de sa société. Des gestes

comme envoyer ses enfants à l’école,

aller faire son marché, aller au travail

se font et se défont au gré de cette

terreur, maintenant que tous les repères

de la ville ont disparu et que le temps

en suspens est subjugué par cette

fureur.

Si dans la guerre

du Liban, la terreur aveugle vise la

ruine physique du territoire de l’autre,

la rumeur, cette rumeur-là en réalise la

ruine imaginaire, par le moyen du

langage. «En outre, s’il est honteux de

ne pouvoir se défendre avec son corps,

il serait absurde qu’il n’y eût point de

honte à ne le pouvoir faire avec la

parole dont l’usage est plus propre à

l’homme que celui du corps», Aristote,

Rhétorique, 1355b/38, «L’homme doit

pouvoir se défendre par la Parole».

Guerre et rumeur,

l’une à l’autre liées, sont deux

tactiques. Dans les deux cas il s’agit

de ruiner, mais point par les mêmes

moyens. Et il est arrivé que la rumeur

puisse être une arme aussi puissante et

efficace que la terreur aveugle.

«Parole oblique,

puissante et souple, pleine de ruses et

de tactiques inattendues, la rumeur est

surtout terriblement efficace, qui court

sur toutes les lèvres, très vite, et

porte avec elle bien plus la force des

émotions que l’information des mots…

Elle n’existe que d’être un emballement

répété de l’imaginaire social», Lydia

Flem, «Bouche bavarde et oreille

curieuse», Le Genre humain, 5, Paris

1982.

Dans le cas de la

guerre du Liban, métaphore de la terreur

aveugle, cette parole oblique

enveloppera la ville d’une atmosphère

empoisonnée :

«Sammamu jawou-l-madina, disent les gens

de Beyrouth (Ils empoisonnent

l’atmosphère de la ville). Elle atteint

l’autre dans ce qui en fait un être

sociétal. Qu’elles soient rumeurs d’une

offensive imminente, de la reprise des

combats ou des bombardements

systématiques – rumeurs toujours datées,

prévoyant le moindre détail du scénario,

et toujours le pire –; ou rumeurs d’une

vague de voiture piégées «en liberté

dans la ville»; qu’elles soient rumeurs

de banditisme, de vols à mains armées,

d’enlèvements, de vengeances sanglantes,

ou de représailles; ou bien encore,

qu’elles soient rumeurs de crise

économique, de montée ou de baisse du

dollar… quelles qu’elles soient, rumeurs

de certitude, elles installent l’espace

où elles se propagent dans l’insécurité

et l’anxiété de l’insécurité.

Elles font craindre

aux gens une chose, un événement, une

situation ou son évolution en

catastrophe, indéfinissable bien que

toujours défini, prévu, que rien ne

démentira quand bien même ce qui serait

prévu n’a pas eu lieu. L’échéance est

reportée, la rumeur rebondit sur

elle-même et suspend la ruine,

l’exécution de la menace, à une échéance

incalculable.

Car dans cette

ville «loquace et péripatéticienne»

(Francisco Umbral, parlant de Rome),

bonne conductrice, ville des media par

excellence, que la rumeur de tout temps

a entourée, investie, étourdie et

portée, bouleversée par dix ans de

guerre et la fin de toutes les

certitudes, sauf de celle-ci qui dit que

dans cette ville la rumeur finit

toujours par avoir raison, qu’elle finit

toujours par se réaliser ou réaliser une

de ses sœurs en rumeur. Tout peut

arriver parce que tout arrive.

La physionomie de

la ville en sera parfois bouleversée. Sa

physionomie physique, son tissu urbain.

Les dispositifs militaires de protection

et de contrôle s’en trouveront

renouvelés, renforcés et multipliés,

barrant ses rues et ses quartiers,

quadrillant la ville, découpant son

espace en interdit et permis, dangereux

et praticable. Les barricades et les

murs de sable s’érigent partout. Le

front s’établit à l’intérieur même de la

ville.

Sa physionomie

morale

Ces rumeurs-là

distillent le sentiment d’insécurité,

induisent des comportements de peur,

d’angoisse, une panique perfide, un

rejet de la ville, maintiennent une

menace jamais démentie, polymorphe, qui

diffuse dans la tête des gens la

certitude d’un risque quotidien et

individuel, qui les pousse à rompre ces

rapports insaisissables, profondément

irrationnels qui lient affectivement les

gens à leur lieu de séjour, les gens de

Beyrouth à leur ville où il devient

impossible de vivre (comme dit la

rumeur).

Un exemple parmi

tant d’autres (2)

En 1983, un peu

avant, peut-être aux lendemains des

élections d’Amine Gemayel à la

présidence de la République, une rumeur

ancienne mais toujours recommencée,

s’empara de la ville, ville deux fois

vaincue et désarmée (par l’armée

d’Israël, en septembre 1982, par l’armée

libanaise (?) fin 1982. Beyrouth était

en rumeur: «Il paraît qu’ils mobilisent

et se préparent à ouvrir la ville encore

une fois»; «En fait, ils mobilisent déjà

et se préparent sérieusement à

l’offensive»; «L’offensive est

maintenant imminente» … disaient les

sources bien informées.

Beyrouth était

cette rumeur effarée et confuse, mais

précise et détaillée, elle savait tout

et tout ce qu’elle savait, elle le

savait de source sûre. Elle connaissait

la date de l’invasion, son plan de

bataille, ses lieux de débarquement, son

scénario dans le détail, son

déroulement, ses conséquences, ses

résultats.

Rumeur récurrente,

qui inventait à l’infini des rumeurs et

créait une situation hallucinatoire où

la réalité ne cessait de multiplier ses

déformations au miroir de la rumeur,

situation au sein de laquelle la ville a

(sur)vécu avec une peur insurmontable,

elle-même récurrente. Il y avait alors,

en Beyrouth, quelque chose d’impalpable

qui était comme l’idée de départ,

c’est-à-dire de leur fuite. Certains

sont effectivement partis, quittant

provisoirement ce lieu devenu

inhabitable; d’autres envisageaient la

chose sérieusement, en prévision du

pire; d’autres encore se préparaient à

l’idée de partir et de quitter la ville.

Départs réels des

uns, partiels de certains, imaginaires

de certains autres ceux qui parlaient

avec envie du départ des autres, cette

rumeur en marche avait fini par

pervertir le sens des rapports à leur

ville des gens de Beyrouth qui n’étaient

plus, pour ceux qui étaient restés, que

le lieu de l’incertitude où l’on n’ose

plus se risquer que rapidement et pour

des besoins indispensables. Un lieu où

l’on survit quand on ne le quitte pas.

À sa manière qui

maintient une puissance de confusion et

de désordre, qui maintient l’espace de

la ville dans la peur, au service d’une

stratégie de dislocation, cette

rumeur-là dit ce que dit la guerre; elle

dit que Beyrouth est (devenue)

impossible à vivre. Certains magasins

ferment, certains commerces

disparaissent, certaines maisons

s’éteignent, certains espaces meurent.

Si ces rumeurs-là

favorisent les fantasmes des uns et des

autres, souvent complémentaires dans

leurs contradictions, elles ne les

créent pas. Elles offrent un espace de

cristallisation. Plus que des

informations elle laisse parler et

exaspérer des émotions refoulées. Car

ces rumeurs relatent la guerre. Elles

lui fournissent entre deux

conflagrations l’attribut de la

continuité. Elles sont une «continuation

de la guerre»: il y a quelque chose qui

peut passer de l’une à l’autre (le

fantasme de) la mort de Beyrouth.

Pour aller plus

loin sur ce thème du même auteur:

https://www.renenaba.com/esquisse-d-une-reflexion-sur-la-question-de-la-fragmentation-des-societes/

Note

-

Cet article s’inscrit dans le cadre

d’un travail en cours sur Beyrouth.

-

A tour de rôle, selon les

circonstances et le territoire où

elle prend, la rumeur concernera

tout le monde. Tous {chrétiens et

musulmans, la droite et la gauche,

les Syriens et les Palestiniens, les

gens d’en bas, comme ceux d’en

haut), tous donc ont participé à la

vie des rumeurs, tour à tour

victimes ou propagateurs, dans des

rapports inextricables. D’autres

exemples sont possibles.

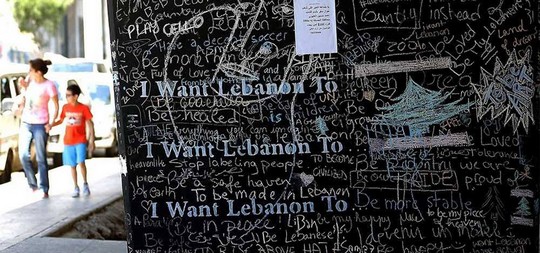

Illustration

Le

dossier Liban

Le

dossier Liban

Les dernières mises à jour

Les dernières mises à jour

|