|

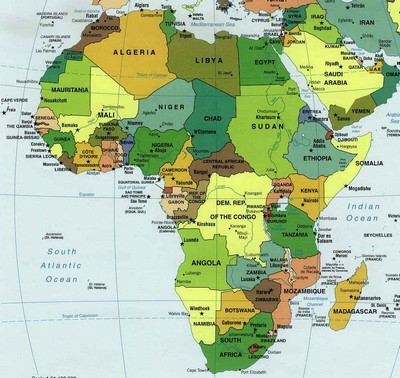

Entretien

L'Afrique vue par

deux de ses intellectuels :

Dame Diop et Chérif Abdedaïm

Mercredi 12 juin

2013

Dame DIOP: « L’Union africaine n’a

pas les moyens de résister aux velléités

d’une France hégémoniste et soucieuse de

sauvegarder ses intérêts au Sahel »

Chérif Abdedaïm: « Le plan

séparatiste qui a réussi au Soudan ne

réussira jamais en Algérie »

Dans cet

entretien grandeur nature, l’on se

propose de soumettre quelques questions

à deux intellectuels africains sur

l’actualité du Monde et plus

particulièrement sur celle de l’Afrique.

Le premier est un jeune sénégalais

engagé : Dame Diop. Après un parcours

classique au lycée Abdoulaye Sadji de

Rufisque au Sénégal puis à l’Université

Cheikh Anta Diop de Dakar, il est venu

poursuivre ses études à l’Université

Nice Sophia-Antipolis où il a soutenu

une Thèse de Doctorat dont le titre

est : L’

espace dans le roman de Pedro Montengon sous

la direction du professeur Marc Marti,

directeur du laboratoire ‘LIRCES’

(Laboratoire Interdisciplinaire, Récits,

Cultures et Sociétés). Outre ce parcours

scolaire, il a écrit un recueil de

poèmes (Les rêves de la fleur, édilivre

2010) puis un pamphlet : Wade, la grande

déception ou les révoltes de la fleur,

édilivre 2012), un livre contre les

dérives autocratiques du régime Wade

qu’il a été un des premiers à dénoncer.

Cet engagement lui a valu d’être dans le

viseur du régime. C’est ainsi qu’au

sommet France-Afrique tenu à Nice en

2010, il se vit interdire l’accès aux

lieux.

Dame DIOP

Il est aussi un opposant politique

lucide et non partisan. On l’a cru une

fois militant auprès de Cheikh Bamba

Dièye dont le style l’avait séduit.

Aujourd’hui, il affirme n’avoir pas

regretté son passage au sein du parti de

Cheikh Bamba Dièye car cela lui a

permis, dit-il, de comprendre comment

fonctionnent les partis politiques où

les calculs politiciens priment sur

l’intérêt général. Les idéaux politiques

et démocratiques de Dame étant très

importants pour être contenus dans le

cadre strict d’un parti politique, il a

créé un site internet (Afrique

démocratie) qui lui sert de vitrine pour

relayer sa pensée et sa critique sur

l’actualité du Monde. Sur l’homme,

on peut noter sans aucune complaisance

ou flatterie, la persévérance, la

perspicacité et enfin l’humanisme, cette

étrange sérénité qui le caractérise (le

jour où il perd sa mère, l’affliction

dont son âme est endolorie ne l’empêche

pas de voir et donc de célébrer la

magnificence du ciel « constellé

d’étoiles, puis flanqué d’un quart de

lune ensorcelante ».

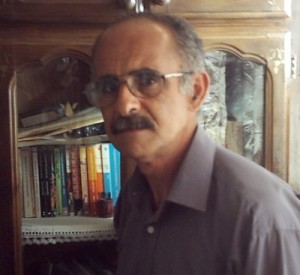

Chérif

Abdedaïm, écrivain, poète, essayiste et

journaliste chroniqueur algérien

Notre second interlocuteur sera

Monsieur Chérif Abdedaïm, écrivain,

poète, essayiste et journaliste

chroniqueur algérien qui assure

quotidiennement une chronique consacrée

soit à son pays, ou au monde, à travers

le journal (« La Nouvelle République »)

et son blog (cherif.dailybarid.com). De

plus, Chérif est avant tout un grand

artiste féru d’art. Né à Constantine, le

29 juin 1955, Chérif Abdedaïm fera son

entrée dans le monde artistique local à

l’âge de quinze ans. Il aura la chance

de côtoyer les grands maîtres de la

musique andalouse constantinoise

(Malouf), tels les cheikhs Brahim

Belamouchi, Rabah Bestandji, Abdelkader

Toumi, Larbi Belebdjaoui. Cette musique,

il exercera pendant quinze ans au sein

de la troupe El Amal. Inscrit en 1975-76

à l’institut de la Communication de

l’Université de Constantine, il y mènera

des études de beaux arts conjointement

avec des études de psychologie. En 1977,

il part à Bordeaux pour des études de

psychophysiologie. De retour à

Constantine (1980), il prépare une

licence en psychopédagogie. Outre, ses

activités pédagogiques, il se consacre à

l’écriture. En 2004, il publie son

premier essai (« Aux portes de la

méditation ») qui sera suivi d’un

recueil de poèmes (« Le Bouquet

entaché »). Suite à quoi, il consacre un

essai historique au grand

révolutionnaire et père des services

secrets algériens Abdelhafid Boussouf («Abdelhafid

Boussouf, le révolutionnaire aux pas de

velours », un livre qui sera traduit en

arabe et paraîtra en 2013). En mai,

2013, il publie également un recueil de

chroniques « La Contrée désolée »).

Concernant ses activités artistiques,

(arts plastiques et musique) il a

participé à une trentaine d’expositions

et animé plus de deux cent soirées intra

et extramuros.

L’entretien, portant sur le

Sénégal, l’Afrique et sur la poésie de

Dame Diop, se déroulera donc en trois

temps :

1. Vous êtes

allé récemment au Sénégal. Quelle

impression avez-vous eue après tant

d’années d’absence ? Le pays a-t-il

progressé ? Y-a-t-il eu des changements

positifs ?

Dame Diop -Peut-on parler de

« réel » progrès et de changements

« importants » dans un pays subsaharien

classé parmi les pays les plus pauvres

du monde, sans ressources naturelles,

espérant uniquement s’en sortir grâce à

l’aide extérieure ? L’aide par exemple

de l’ancien colonisateur attribuée au

lendemain de l’accession au pouvoir de

Macky Sall, conditionnée par la

renégociation des fameux accords de

défense déjà enterrés par l’ancien

régime, a ainsi sonné le glas de notre

souveraineté nationale, confortant

l’idée de naïveté ou d’inexpérience de

notre président, même s’il vient

d’annoncer le projet d’adoption de la

réciprocité envers l’Occident en ce qui

concerne la demande des visas. En effet,

s’il y a franchement eu progrès et

changements, c’est seulement au niveau

de la maturité du peuple qui a plutôt

préféré débarquer le président Wade par

les urnes, au lieu de suivre les ténors

du M23 qui voulaient à tout prix brûler

le pays : un signal fort envers les

nouveaux élus, même s’il est illusoire

de penser qu’ils ne voleront pas les

deniers publics! Par conséquent, j’ai eu

cette fois-ci moins de choc que par

rapport à mes voyages précédents. Mais,

le sentiment de choc m’a toujours plus

ou moins habité, tout comme d’ailleurs

la plupart des Africains qui ont eu

l’habitude de faire des allers-retours.

Toutefois, je ne suis pas en train de

comparer la France et le Sénégal, car le

fossé qui sépare ces deux pays est trop

grand. Autrement dit, la misère sociale

y est de plus en plus prégnante. Mais,

ce qui m’a fait le plus mal quand je

suis arrivé au Sénégal, c’est que le

peuple souffre alors que la horde de

politiciens aux manettes sont aux anges,

comme c’est toujours le cas,

hélas, depuis plus d’un demi-siècle,

quand bien même ce serait de manière

moins arrogante et insolente.

C’est dangereux, quand même, pour un

pays quand la politique devient un

métier et un ascenseur social. Quant au

progrès et aux changements, le pays n’en

connaît guère comme je viens de le dire,

si ce n’est la belle victoire du

peuple qui n’a pas suivi les pyromanes

voulant semer la pagaille, la violence

et le chaos : une grande première dans

l’histoire politique sénégalaise. Pour

tout dire, il y a certes eu un

changement de régime, mais je ne suis

pas de ceux qui pensent que cette bande

de politiciens magouilleurs et

maraudeurs puisse réaliser un quelconque

miracle afin d’alléger la souffrance des

Sénégalais, au regard des actes

accomplis jusque-là visant à la fois à

faire profiter à chaque membre de leur

clique sa part du gâteau. Que ce soit

les socialistes, les transfuges

libéraux, les marxistes, léninistes et

trotskistes, la RADHO (Rencontre

africaine Des Droits de l’Homme), ou la

fameuse société civile, tous

actuellement sont amarrés à la

basse-cour du président.

2. Le

Sénégal a tourné la page Wade, mais le

pays est toujours confronté au chômage,

à la cherté de la vie, au détournement

des deniers publics, etc. Le pays

avait-il besoin d’un changement d’homme

ou de mentalités ? D’ailleurs,

dans votre recueil, vous écrivez :

« Malgré les récurrents changements de

l’équipage, / Notre train, surchargé,

roule par à-coups et déraille / En

direction d’un ravin. Les passagers

crient au secours, à tue-tête, / Mais

les casseurs continuent leur besogne, /

sans vergogne, / Impitoyables et cupides

» (p155). Le fer de lance du pouvoir en

place est axé sur les audits, que

d’aucuns qualifient de règlements de

compte. Qu’est-ce qui a changé ? Quel

jugement portez-vous sur tout cela.

Dame Diop -Je dois avant tout

signaler que ces trois vers cités sont

extraits d’un poème consacré à l’Afrique

et intitulé « Faux Départ » et reflètent

sans doute à la fois la situation de

notre continent, et par ricochet, le

sort de mon pays qui vient tomber de

Charybde en Scylla en faisant le choix

entre la peste et le choléra.

Reconnaissons que Wade avait de très

bonnes idées, mais il a par la suite

retourné sa veste pour avoir été

victime, d’une part, de sa pédanterie et

de son ambition de rattraper en un laps

de temps les quarante ans perdus, quitte

à ranger dans les tiroirs de l’oubli le

Contrat social qui avait pourtant permis

sa consécration, et d’autre part, de la

folie du pouvoir qui l’a rendu de plus

en plus tyrannique et arrogant, sans

oublier le fameux projet de dévolution

monarchique et la volonté de s’agripper

au pouvoir. Autrement dit, il s’agit

d’un vrai patriote qui a ses

contradictions. Ainsi l’homme, perdu par

la folie du pouvoir, a-t-il laissé

malheureusement de mauvais souvenirs au

peuple sénégalais à la fois affamé,

miséreux et souffreteux, malgré ses

réalisations du point de vue des

infrastructures. Sous l’ère du président

Wade, le Sénégal aurait pu au moins

faire un bond en avant en atteignant

l’autosuffisance alimentaire, au regard

des plans du Reva (Retour vers

l’agriculture) et de la Goana (Grande

offensive pour la nourriture et

l’abondance). Hélas, le Sénégal a pour

le moins manqué ce rendez-vous

historique tant attendu par un peuple

vaillant et laborieux, mais toujours

spolié et berné par les politiques

machiavéliques, préoccupés par leurs

propres intérêts. Après le règne du

parti socialiste, nous nous sommes

retrouvés avec quelqu’un qui incarnait

beaucoup d’espoir et qui suscitait tant

d’admiration, surtout auprès de la

jeunesse déshéritée et désemparée, à qui

il avait promis monts et merveilles. Et

tout le monde connaît la suite : des

promesses non tenues, de multiples

scandales portant sur des

milliards, bref un règne corrompu et une

mal-gouvernance inouïe.

Des va-nu-pieds pouvaient du jour au

lendemain se retrouver avec des biens

mobiliers et immobiliers

impressionnants, au moment où le

Sénégalais lambda peinait à assurer les

trois repas quotidiens. Sa Majesté se

plaisait à nous seriner qu’il avait créé

des milliardaires dont la plupart

faisait partie de son entourage, y

compris son fils biologique Karim

actuellement en prison pour

« enrichissement illicite », de même que

ses deux fils putatifs (Idrissa Seck et

Macky Sall). C’est pourquoi je me

demande si la justice sénégalaise est

crédible ! De fait, les dignitaires de

l’ancien régime n’ont pas tout à fait

tort en clamant urbi et orbi une

« justice des vainqueurs » ou la

« chasse aux sorcières », visant

uniquement à écrabouiller les

récalcitrants. D’où il est grand temps

de procéder à la séparation des pouvoirs

(exécutif, judiciaire et législatif), si

l’on souhaite une vraie transparence

dans la procédure des audits concernant

les « biens mal acquis » dont l’enquête

aurait dû inclure la gestion des

socialistes qui sont aujourd’hui les

principaux alliés de Macky. Et

paradoxalement d’aucuns analystes

partisans, grandiloquents et de mauvaise

foi feignent de l’oublier.

Cependant, je suis étonné par la

manière dont les audits ont été

instrumentalisés par le pouvoir afin de

divertir le peuple à défaut de pouvoir

résorber le casse-tête du chômage très

élevé au niveau de la jeunesse. En vertu

de quelle loi, par exemple, la ministre

de la justice (Aminata Touré)

accusait, voire insultait

quotidiennement les barons du Parti

Démocratique Sénégalais (PDS) à travers

la presse en les qualifiant tous de

voleurs ? De plus, les propos maladroits

du porte-parole du président (le

journaliste Abou Abel Thiam) qui s’est

empressé de déclarer à travers une

chaîne de télévision que l’arrestation

de Karim n’a rien à voir avec la

politique, avant même la conférence de

presse du procureur spécial dont tout le

monde sait qu’il est au service du

pouvoir, qu’on le veuille ou pas, me

paraissent attentatoires à la

présomption d’innocence ! Pourquoi ces

gens-là sont-ils allergiques à la

présomption d’innocence, même si

Wade-fils gérait avec une opacité totale

les ressources du pays ? Et l’issue de

l’enquête pouvait-elle en être

autrement, d’autant que Karim avait déjà

été condamné par le peuple, selon un

journaliste qui refusait à juste titre

de commenter la décision du procureur de

Macky !

3. L’opposition

est formée aujourd’hui principalement

par le parti de l’ancien régime qui est

laminé par des dissensions internes.

Existe-il une opposition réelle contre

Macky Sall, étant donné que les

principaux partis d’opposition

traditionnelle sont avec le président ?

Dame Diop -Le PDS avait

toujours été dominé par la figure

emblématique de Sa majesté Abdoulaye

Wade. Il est donc normal que le parti

traverse des zones de turbulences

pendant qu’il n’est plus à la tête de

l’Etat, à partir du moment où

l’ex-président avait préféré pour sa

succession son fils biologique Karim à

ses fils d’emprunt déchus et reniés.

C’est en effet la première fois dans

notre histoire que le pouvoir devient

une affaire de famille, au mépris des

principes élémentaires de la démocratie

et de la République. En atteste la

violente et sanglante révolte populaire,

provoquant l’abdication de Wade sur le

projet de loi visant à instaurer le

« ticket présidentiel », diversement

interprété.

En revanche la jeunesse, qui

s’impatiente de voir son sort

s’améliorer le plus rapidement possible,

est une réelle menace contre le

président Macky qui, à mon sens, lui a

tourné le dos pour le moment, si l’on

tient compte de la précocité de ses

errements qui pourraient lui être

fatals. L’exemple de son slogan ‘La

patrie avant le parti devenu en réalité

‘la famille avant la patrie’ est

aujourd’hui est une grave erreur qui est

à l’encontre de l’égalité des chances et

de l’équité. Quand disparaîtra le

népotisme pourtant tant dénoncé par

l’actuel président et ses alliés,

incluant la transparence dans la gestion

des deniers publics souvent confondus

avec les « sacrés fonds politiques » ?

Quelle est l’opportunité de la piètre

fondation de la première dame (‘Servir

le Sénégal’) alimentée par des fonds aux

origines douteuses, à l’image des autres

fondations gérées par Madame Elisabeth

Diouf et Madame Viviane Wade ?

N’avons-nous pas le droit de savoir d’où

proviennent ces fonds servant de

propagande et de mouvements de soutien à

leurs maris. J’avoue que ces fameuses

fondations sont des tours de passe-passe

pour escroquer cyniquement le peuple.

Enfin, je crois qu’il ne faut pas

sous-estimer, malgré tout, la force de

l’ancien régime quoique l’on ait assisté

à la dislocation du parti, d’autant plus

que le peuple réveillé attend toujours

les promesses mirobolantes d’un

président qui a de plus en plus du mal à

se frayer un chemin en n’ayant pas une

vision claire de la manière dont il faut

alléger la souffrance des Sénégalais. Le

plus grand défaut de nos hommes

politiques, c’est de faire des promesses

alléchantes en élaborant des programmes

pendant les campagnes électorales sans

avoir les moyens financiers de les

concrétiser.

4. Idrissa

Seck, ancien premier ministre, qui passe

pour être un fin politicien pourrait

être un important opposant au pouvoir

actuel. Quelle est sa stratégie de

conquête du pouvoir puisqu’il n’a jamais

caché son ambition d’être un jour à la

magistrature suprême ?

Dame Diop -Précisons d’emblée

que je suis certes contre ses frasques,

mais je dois reconnaître ses qualités de

politicien, et d’homme d’Etat. L’ancien

premier ministre Idrissa Seck est un

vrai tribun, à l’image de son mentor

Wade, qui pourrait devenir un

farouche opposant au président Macky qui

a eu la chance d’être aux commandes,

malgré son manque de charisme et de

vision claire contrairement à ses

prédécesseurs. Ainsi l’ancien

ambassadeur de la France au Sénégal,

l’écrivain Jean-Christophe Ruffin

affirmait-il sur ‘France 3’ que le

niveau de Macky Sall est très faible par

rapport aux hommes politiques

sénégalais, avant d’enfoncer le clou en

lâchant : « Il ne maîtrise même pas le

Français ». Autrement dit, l’on peut

bien comprendre pourquoi son ancien

rival du PDS, à qui il avait succédé à

la Primature, puisse lui porter

facilement préjudice. Depuis quelque

temps d’ailleurs, on assiste à une

certaine rupture entre les deux hommes.

En tout cas la rivalité entre les deux

hommes, qui sont actuellement à couteaux

tirés, ne cesse d’augmenter. Et tout le

monde s’y attendait !

Maintenant, il reste à savoir si

l’ancien premier ministre Idrissa

réussira à asseoir une autre image plus

reluisante que celle qui lui colle à sa

peau, c’est-à-dire un « tartuffe », un

« voleur », un « truand », bref un

« repris de justice » qui avait détourné

beaucoup de milliards qu’il a lui-même

reconnus en tant que des fonds

politiques légalement utilisés.

Toutefois, tout est possible au

Sénégal ! D’autant plus que l’on s’est

rendu compte à notre grande surprise que

cet homme était l’arbre qui cachait la

forêt des milliardaires créés par Wade.

La différence entre Idy et Macky, c’est

qu’Idy est quelqu’un d’intelligent, pour

ne pas dire qu’il est un génie qui ne

cesse de faire le professeur à Macky, à

travers des déclarations à la fois

provocantes, embarrassantes et

effarantes vis-à-vis de la coalition

hétéroclite et circonstancielle de la

mouvance gouvernementale, dont il fait

étrangement partie et se réclame

toujours.

En revanche, je crois personnellement

que l’ancien premier ministre devrait

plutôt être conséquent dans ses

démarches s’il souhaite remplir

pleinement son rôle d’opposant, à partir

du moment où il a récemment fait savoir

que « rien ne marche dans le pays »

depuis l’accession à la magistrature

suprême de celui qu’il a soutenu au

second tour des présidentielles et qu’il

continue encore de soutenir. En tout

cas, depuis quelques temps l’homme

habitué aux jeux de yo-yo ne cesse de

critiquer vertement son ancien compagnon

de la famille libérale, et le premier

ministre Abdoul Mbaye qui d’ailleurs a

du mal, à mon avis, à être convaincant

et être à la hauteur de sa mission à la

primature.

Enfin, Idy est obnubilé par le

pouvoir qu’il voulait à tout prix sous

le règne de Wade, une ambition à

laquelle il n’a jamais renoncé. Mais, je

me demande s’il ferait mieux que Macky,

s’il était le quatrième président du

Sénégal, au vu de la pléthore de

ministres (plus d’une vingtaine) dont

deux font partie de son parti politique

(‘Rewmi’). C’est étonnant de le voir

passer pour quelqu’un qui prétend

défendre l’intérêt du peuple sénégalais,

alors qu’il n’a jamais pipé mot par

rapport au nombre excessif de ministres

et de députés inutiles au moment où le

pays est au bord du gouffre! Qui affirme

qu’il peut sortir le pays de l’ornière

sans pour autant restreindre au maximum

le nombre de ministres, de députés,

enrayer le népotisme endémique

malheureusement exploité par le couple

présidentiel, de même que la corruption

latente, ne fait qu’affabuler !

5. Le M 23 s’est

révélé efficace pour faire tomber

l’ancien président Abdoulaye Wade, mais

au fond pour le pays, est-ce qu’il est

bien, vu que l’opposition actuelle ne

fait pas le poids par rapport à la

mouvance présidentielle constituée par

ce M 23 ?

Dame Diop -Il faut savoir que

le M 23 ne pouvait rien réussir sans le

peuple qu’il a aujourd’hui trahi par son

silence acheté par l’actuel régime qui

les a presque tous soudoyés. La défaite

de Wade est en effet la victoire du

peuple même s’il a été par la suite

trahi par la quasi-totalité des membres

du M 23, plutôt attirés par le partage

du gâteau que par les intérêts du pays.

Toutefois, j’ai confiance en mon peuple

qui s’est déjà réveillé et qui,

j’espère, ne se fera plus rendormir par

le verbiage, et surtout par la diversion

suscitée par la traque des biens

supposés mal acquis.

Il est évident que le régime sortant

ne peut jamais pour le moment avoir le

même poids que le M23 adoubé par le

peuple qui était lassé par l’arrogance

et le luxe insolent dont l’équipe de

Wade faisait étalage devant des

populations défavorisées. Mais tout est

possible dans ce pays habitué à des

alliances contre-nature. On peut voir du

jour au lendemain Idy faire alliance

avec ses anciens camarades libéraux qui

l’accusaient de vol en le traitant de

tous les noms d’oiseaux. De toute façon,

le PDS de Wade ne peut pas mourir comme

ça, au cas où Idy choisirait de faire

cavalier seul. Et je suis de ceux qui

souhaitent sa survie, ne serait-ce que

pour qu’il y ait sur la scène politique

au moins un contre-pouvoir !

Somme toute, l’opposition

essentiellement constituée par le régime

défait est en train de jouer son rôle

d’opposant au pouvoir, malgré le manque

de légitimité auprès du peuple qui

attend encore dans la sérénité la

concrétisation des promesses d’un

Sénégal meilleur, où n’existeront plus

le casse-tête du chômage de la jeunesse,

la faim provoquée par la cherté des

denrées de première nécessité, en plus

de la carence dans le système de la

santé (les hôpitaux sont transformés en

mouroirs à cause de l’inaccessibilité

aux soins médicaux). Mais qui pourra

résoudre le chômage de la jeunesse, ou

encore effectuer une baisse sensible du

prix des denrées de première nécessité,

ou alors faciliter l’accès aux soins

médicaux, sans pour autant former un

gouvernement efficace composé d’au

maximum d’une dizaine de ministres, y

compris la réduction de ces centaines de

députés opportunistes et inutiles ?

6. Passons

maintenant au continent. D’abord, quel

rôle a joué l’Union Africaine dans le

déploiement des forces françaises au

Mali ? On se souvient qu’elle était

divisée par rapport à la crise

ivoirienne. A-t-elle simplement avalisé

un plan fin prêt concocté par la France,

ou a-t-elle vraiment joué un rôle dans

le cas du Mali?

Dame Diop -Il va de soi parce

que l’Union africaine n’a pas les moyens

de résister aux velléités d’une France

hégémoniste et soucieuse de sauvegarder

ses intérêts au Sahel, même si Madame

Zuma n’est pas une francophile, et

encore moins un béni-ni-oui-oui. C’est

hallucinant de constater que, sous

prétexte de l’amitié entre la France et

le Mali, François Hollande, qui soutient

ouvertement les djihadistes en Syrie,

voulait nous faire croire que la vraie

raison de sa guerre au Mali réside dans

une « logique » de combattre le

terrorisme qui constitue une menace pour

la France. Certains ont eu raison de se

demander s’il y a des bons et des

mauvais terroristes ? Pour tout dire, la

France ne se soucie guère de la position

de l’Union africaine en ce qui concerne

ses ingérences. A chaque fois que ses

intérêts sont menacés en Afrique, la

France n’a besoin pas du soutien de

l’Union africaine pour déclencher les

hostilités appuyées par ses pairs

prédateurs siégeant à l’ONU!

7. Je me tourne à présent vers

Monsieur Chérif Abdedaïm. L’Algérie, ce

grand pays maghrébin, longtemps secoué

par les islamistes, est aujourd’hui

stable malgré quelques petits incidents.

Des observateurs mal avisés et des

journalistes pyromanes pensaient qu’elle

serait atteinte par la fameuse

révolution du printemps arabe. Il n’en

est rien fort heureusement. Récemment,

les autorités algériennes, confrontées à

une prise d’otage, s’en sont bien

sorties sans le concours d’une puissance

étrangère. Comment va le pays

aujourd’hui ?

Chérif Abdedaïm -Actuellement,

l’Algérie vibre au rythme de ce qui se

passe sur la scène internationale et

plus particulièrement dans le monde

arabe. Cela dit, sur le plan national,

les choses suivent leur cours normal. En

dépit du malaise social qui, je pense,

constitue l’une des préoccupations des

premiers responsables du pays, en dépit

de toute la campagne

d’instrumentalisation de la maladie du

président de la république, orchestrée

par ceux qui veulent créer le trouble en

Algérie, je pense que les Algériens sont

conscients de ce qui se trame à leur

porte et ils ne sont pas dupes pour se

laisser entraîner dans une nouvelle

spirale de la violence.

8. D’après vos

propos, l’Algérie serait-elle dans la

ligne de mire de l’Otan en tant que

puissance régionale, au vu de ses

richesses naturelles : uranium, or,

pétrole, gaz ?

Chérif Abdedaïm -Sans aucun

doute. Du moment que les plans ourdis

par les instigateurs du nouveau désordre

mondial visent la déstabilisation de

tout le monde arabe, l’Algérie ne

pourrait aucunement faire exception.

Dans ce contexte, faudrait-il notamment

rappeler que la première tentative de

déstabilisation a été enregistrée avec

la décennie noire. Après ce premier

échec et l’avènement des

pseudo-révolutions arabes, les

commanditaires de ces « révolutions »

ont tenté, en septembre 2011, d’allumer

la mèche à travers leur armée de

facebookistes. Récemment, on a

voulu tenté une nouvelle percée à

travers la « crise » des chômeurs du

Sud. Malheureusement, pour eux nos

jeunes ont certes organisé des marches,

comme cela se fait partout dans le

monde, sans toutefois mordre à l’appât

tendu par les Canvas, Optor et Consorts.

Dans ce contexte, comme disait

l’analyste Michel Chossudovsky : « La

révolution spontanée est un métier qui

s’enseigne ». Pour cela, une courte

rétrospective s’impose. En 1972, la CIA

a déclenché une grève des camionneurs et

chauffeurs de bus pour faire tomber le

gouvernement Allende au Chili qui avait

nationalisé les mines de cuivre. La même

année, alors que les USA avaient

besoin de l’Australie comme base arrière

pour le Vietnam, l’élection des

travaillistes de Edward Gough Whitlam,

opposés à la guerre, avait déclenché

une campagne

d’opinion pilotée directement par Henry

Kissinger à Washington, pour faire

tomber le gouvernement et le remplacer

par des « amis des USA ».

Quelques semaines après les «

révolutions de jasmin » dans plusieurs

pays du Maghreb, du Machrek, du Proche

et du Moyen Orient, on a commencé

à en savoir plus sur ce que bon nombre

subodoraient : à savoir les

interventions clandestines américaines

dans le déclenchement (nullement

spontané mais bien plutôt provoqué) de

ces événements par le biais d’agents

bien placés, de la formation de relais

d’opinion et de l’utilisation des

réseaux sociaux du type Facebook ou

Twitter.

À la mi-avril, les médias révélaient,

après des déclarations stupéfiantes

de Michael Posner, sous-secrétaire

d’État américain aux droits de l’homme,

que l’administration fédérale américaine

avait dépensé, depuis deux ans, 50

millions de dollars au développement de

technologies visant à rendre anonymes

les activistes pro-américains, avec des

séances de formation pour plus de 5 000

militants. Il indiquait que l’une

d’entre elles avait été organisée six

semaines auparavant (donc à la

mi-février) dans un pays du

Proche-Orient non précisé avec des «

cyber-activistes » venus de Tunisie,

d’Égypte, de Syrie et du Liban. Il

s’agissait donc bien d’une véritable

armée clandestine payée et entraînée par

les services secrets américains. Plus

précis encore, comme l’indiquait par

exemple La Correspondance de la

presse (du 11 avril) : « les

États-Unis, convaincus du rôle de la

démocratie numérique, enseignent à des

milliers de militants des droits de

l’homme « à jouer au chat et à la

souris » avec les régimes autoritaires

sur l’internet et avec leurs téléphones

portables. L’administration américaine

aide notamment les militants à accéder

aux technologies leur permettant de

contourner les blocages du Web par les

États, à sécuriser leurs textos et leurs

messages vocaux et à empêcher les

cyber-attaques contre leurs sites […]

Des responsables du département d’État

ont expliqué qu’une des technologies en

cours de développement, baptisée

« signal d’alarme », permettait aux

militants d’effacer les listes de

contact de leurs téléphones portables au

cas où ils seraient arrêtés. Le

département d’État a indiqué qu’il avait

déjà financé des sociétés privées, la

plupart américaines, pour développer une

dizaine d’outils destinés à contourner

la censure mise en place par certains

gouvernements. »

Autrement dit, c’est cela la

réalité des soi-disant révolutions pour

la « démocratie » et que beaucoup

d’internautes algériens ont déjà

dénoncée à travers une mobilisation sans

précédent démontrant à l’occasion

leur prise de conscience des enjeux

internationaux. Il suffit donc de lire

leurs commentaires sur facebook pour

s’en apercevoir.

Cela dit, tout le monde comprend en

Algérie que l’objectif des prédateurs

est de diviser pour régner. Et le plan

séparatiste qui a réussi au Soudan ne

réussira jamais en Algérie. Car, la

France a déjà essayé en vain de

s’accaparer le Sahara lors de ses

négociations avec la GPRA (Gouvernement

Provisoire de la République Algérienne).

En résumé, je dirai que l’Algérie a

été et reste unie, et ce, malgré les

tensions sociales qui, à mon avis, font

partie du quotidien de chaque pays et

qui sont, de loin, minimes par rapport à

ce qui se passe dans ces pays

exportateurs de « démocratie » à coup de

bombes. Scrutez ce qui se passe aux

Etats-Unis où le capitalisme assassin

soumet des millions de personnes à une

servitude volontaire alors qu’en matière

de liberté d’expression, les lois

liberticides fusent de partout sous

prétexte de lutte anti-terroriste et

autres prétextes du genre.

9. L’Algérie

était au début contre la guerre

d’Hollande au Mali, avant d’ouvrir son

espace aérien à l’armée française. N’y

a-t-il pas une contradiction de la part

des autorités algériennes ? Et comment

interprétez-vous ce geste que d’aucuns

ont perçu comme un signe de

défiance envers l’Otan ?

Chérif Abdedaïm -Dans cette

situation, je crois que l’Algérie n’a

pas le choix. Après de vaines tentatives

pour trouver un compromis politique

entre les belligérants dans la crise

malienne, et la menace terroriste à ses

frontières, il fallait se décider.

Toutefois, ce qu’il faudrait remarquer,

c’est que l’Algérie a toujours été

fidèle aux principes du 1er novembre

1954, à savoir respecter la souveraineté

des peuples, d’où sa non-ingérence dans

les affaires internes des pays en crise

et pour preuve ses prises de positions

dans les crises qui ont secoué le monde

arabe. À ce niveau, je ne vois pas de

contradiction dans la position

algérienne dans la mesure où c’est dans

le cadre de la lutte anti-terroriste que

cette décision a été prise et non dans

l’objectif d’une quelconque implication

directe sur le terrain des opérations.

Quant le feu est à votre porte, si vous

ne participez pas à son extinction, vous

devriez quand même céder le passage aux

pompiers, non ? Pour ce qui est de la

dernière partie de votre question, je

pense que ceux qui interprètent cette

prise de position comme une défiance

envers l’OTAN, doivent revisiter

l’histoire de la guerre d’Algérie. A

l’époque, la France n’était-elle pas

appuyée par l’OTAN ? Je les laisse

conclure le syllogisme…

10. Le Maghreb

est déjà bouleversé par la prétendue

Révolution arabe manigancée par les

apôtres de la théorie du « chaos

constructeur » des faucons états-uniens.

Et actuellement c’est autour du Mali de

s’attirer les « bonnes grâces » de son

« ami » et ancien pays colonisateur, au

moment où Bamako risquait de tomber aux

mains des « djihadistes » alliés du MNLA

toujours appuyé par la France. Comment

analysez-vous le bellicisme de la France

qui perd de plus en plus son influence

dans son « pré carré » ?

Chérif Abdedaïm -Pour ceux qui

croient que la France a, actuellement,

un quelconque pouvoir décisionnel au

niveau africain, je pense qu’ils se

leurrent. Certes, la nostalgie coloniale

longtemps sevrée, reste de mise, avec

notamment le fameux rêve d’Alain

Peyrefitte, consistant à dissocier les

territoires Touareg pour la création

d’un Etat Tergui fantoche, facilement

manipulable et exploitable, tel qu’on le

constate actuellement au Niger, pays

dépossédé de son uranium par Aréva au

moment où des milliers de Nigériens ne

mangent pas à leur faim. Toutefois, avec

la nouvelle géopolitique américaine, le

rôle de la France est réduit à un

commis, sous-traitant, au même titre que

la Grande Bretagne et l’Allemagne.

Pour cela, il n’y a qu’à se référer

au propos du stratège américain

Brzezinski dans son fameux « Le

Grand échiquier ». Ce dernier brosse un

tableau sans concession de l’Union

Européenne : les Etats européens

dépendent des Etats-Unis pour leur

sécurité ; une « Europe vraiment

européenne n’existe pas » ; et

poursuit-il, « sans détour, l’Europe de

l’Ouest reste un protectorat américain

». Tout ceci est une gifle à ceux qui

pensent que l’Europe, grâce à l’Union,

est la structure permettant une

indépendance vis à vis des Etats-Unis.

Comme la situation de l’Union européenne

est floue, indécise, « les Etats-Unis ne

doivent pas hésiter à prendre des

initiatives décisives ».

« Le problème central pour l’Amérique

est de bâtir une Europe fondée sur les

relations franco-allemandes, viable,

liée aux Etats-Unis et qui élargisse le

système international de coopération

démocratique dont dépend l’exercice de

l’hégémonie globale de l’Amérique ».

Ainsi, comme partout ailleurs, les USA

se moquent de leurs « alliés » du moment

; seuls comptent les intérêts

américains. Le rôle de l’Allemagne est

celui du bon vassal, « bon citoyen de

l’Europe, partisan déterminé des

Etats-Unis » ; elle n’a jamais remis en

cause « le rôle central des Etats-Unis

dans la sécurité du continent ». Quant à

la France, « puissance moyenne

post-impériale », elle n’a pas les

moyens de ses prétentions.

Aussi, en matière de politique

américaine, depuis Ronald Reagan et les

Talibans, les néo-conservateurs ont

systématiquement généré, manipulé, armé

et poussé les pions islamistes pour

déstabiliser les régions dont ils

veulent accaparer les ressources

minières. Et en Afrique, cela est

d’autant plus urgent qu’il s’agit de

faire obstacle à l’avancée chinoise.

Encore une fois : « la guerre dure tant

que durent les profits ». Ces pays à

l’instar des monarchies du Golfe font

partie du plan américain de domination

du monde. Ils agissent donc selon un

agenda prédéfini sans autonomie

décisionnelle. Pour s’en apercevoir, il

suffit de se référer au discours

américain repris en chœur par les

chancelleries occidentales.

11. Cette année

2013 est consacrée, en France, à la

célébration d’Albert Camus dont les

cendres vont être transférées au

panthéon. Camus a suscité beaucoup de

controverses, mais son œuvre reste

habitée par l’Algérie. « Je puis bien

dire au moins, qu’elle est ma vraie

patrie », dira-t-il en 1954 au sujet de

l’Algérie. Et son ami Aziz Kessous a

dit : «Camus était des nôtres et le

meilleur d’entre nous». Senghor dira de

lui à sa mort : « Lui, le Blanc,

l’Algérien ne dédaignait pas de venir

nous parler à nous… Cette qualité

d’Africain, il l’a toujours

revendiquée ». Camus : français ?

algérien ? ou les deux ? Comment est-il

perçu par les Algériens aujourd’hui ?

D’abord, la réponse de Monsieur Chérif

Abdedaïm.

Chérif Abdedaïm -Vous avez

bien fait de parler de controverse à

propos de Camus. S’il jouit d’un respect

pour son engagement politique, Camus, a

par contre suscité un tollé chez

beaucoup d’intellectuels algériens.

Quand il dit dans ses « Chroniques

algériennes » que « l’indépendance

nationale (de l’Algérie) est une formule

purement passionnelle » ou encore

qu’il prenne les attentats commis par le

FLN pour des actes terroristes, alors

que c’étaient les seuls moyens de bord

pour lutter contre l’injustice

coloniale, je crois qu’il se trahit

quelque part. Pourtant, né en Algérie,

au même titre que ses parents, ayant

vécu dans la pauvreté, à l’instar du

milieu algérien dans lequel il a grandi,

comment pourrait-il nier l’acte

génocidaire coloniale qui est en soi

condamnable ? Comment pourrait-il

défendre le principe d’une Algérie

française tout en parlant de justice ?

Aussi faudrait-il souligner ce

retournement qui frise le paradoxe dans

ses positions. En 1936, lorsqu’il a

fondé le « Théâtre du Travail », sous

l’égide du PCA, la direction du parti a

quelque peu infléchi sa ligne en donnant

la primauté à la stratégie de

l’assimilation et à la souveraineté

française. Camus avait alors protesté

contre cette stratégie idéologique qu’il

considérait comme un retournement. Et

voilà qu’il revient sur cette position,

en 1958, dans ses « Chroniques

algériennes », comme je l’ai cité

précédemment.

11.Maintenant à vous Dame. On

sait que Dame Diop, vous êtes un

amoureux de Camus.

Dame Diop -Chérif a bien fait

de nous parler de Camus à travers son

engagement et ses contradictions par

rapport à sa position sur l’injustice

sociale et la guerre coloniale en

Algérie. Mais au-delà du tollé relevé

par Chérif, je crois qu’il est important

de reconnaître l’amour de Camus envers

l’Algérie française qu’il considérait

comme sa patrie. Et cet amour est

perceptible à travers la plupart de ses

écrits. D’autant qu’on ne peut jamais

parler de lui sans évoquer sa patrie où

il avait passé sa jeunesse. Cependant,

je suis mal placé pour aborder ce thème

sensible, à partir du moment où les

Algériens s’étaient sentis et se sentent

encore blessés par l’homme qui aurait dû

être au-dessus de la mêlée. Par

conséquent, sa farouche opposition à

l’Indépendance de l’Algérie peut être

quelque part comprise, à cause de son

vécu et surtout du contexte. Et loin de

moi l’idée de vouloir le disculper de

ses erreurs commises, mon propos vise

seulement à ce que les gens comprennent

sa position en tant que Français né en

Algérie. Ne s’était-il pas senti étouffé

et dépaysé lorsqu’il avait quitté sa

terre natale pour la France ?

Quoi qu’on puisse dire, on ne peut

pas parler de Camus sans parler de

l’Algérie, où il avait passé son

enfance. Son roman autobiographique

posthume « Le premier homme » est

empreint de nostalgie et de tristesse,

au regard de la description des

quartiers pauvres d’Alger où il jouait

avec les enfants de son âge. De plus, le

soleil, la lumière et la mer d’Algérie

sont des constantes qui caractérisent

presque toute sa production littéraire.

Une chose est sûre : Camus a beaucoup

écrit sur l’Algérie française en

défendant même des musulmans, victimes

de l’injustice. Toutefois, je comprends

aussi tous ceux qui déplorent le

tribalisme de Camus lorsqu’il aborde les

deux communautés. Un intellectuel

algérien est allé jusqu’à dire qu’il y

avait un rideau entre la « race » (« les

blancs ») de Camus et les Algériens, à

chaque fois qu’il parle des deux

communautés. Et d’enchaîner : « Le peu

que Camus parle de l’Algérien dans ses

œuvres, c’est toujours du mauvais

côté ».

12. L’Assemblée nationale

française a voté la loi reconnaissant le

mariage entre les personnes de même

sexe. Avec ce vote la France n’a-t-elle

pas franchi un pas de plus vers la

dilution de ce qui reste de son

identité ? Ces droits reconnus aux

personnes de même sexe, ces nouvelles

identités consacrées ne viennent-elles

pas assombrir l’identité française qui a

déjà du mal à intégrer l’altérité

(notamment les populations d’origine

maghrébine ou subsaharienne) dans son

évolution ?

Dame Diop -Le vote de la loi

reconnaissant le mariage gay est

purement politique, puisqu’il s’agissait

d’une des promesses électorales de

François Hollande. Contrairement à ce

que les socialistes veulent nous faire

croire, le principe d’égalité n’a rien à

voir avec l’adoption de cette loi en

faveur du mariage entre les personnes de

même sexe. Le mariage pour tous, tant

décrié par ses détracteurs toujours qui

s’arc-boutent sur des canons moralistes

et rigoristes, me paraît personnellement

une dérive susceptible de compromettre

l’éducation des enfants adoptés par les

homosexuels ou les lesbiennes. Comment

peut-on concevoir le fait qu’un enfant

grandisse au sein de ces

« familles » où toutes sortes de dérives

puissent avoir lieu ? Ce genre de

familles n’est pas à mon avis un endroit

propice à l’éducation d’un enfant ! En

définitive, on assiste à une mutation de

la société française, du point de vue

institutionnel, au moment où l’altérité

devient un handicap majeur pour une

catégorie de la population française

considérée comme des parias.

Tout le monde se rend compte

aujourd’hui que si les « Français »

naissent juridiquement tous libres et

égaux, ils ne jouissent pas des mêmes

privilèges, en raison de leurs origines

sociales, culturelles et religieuses.

Autrement dit, si les Français sont

jugés par les mêmes lois, ils sont

socialement, surtout culturellement et

religieusement inégaux, à cause de

l’altérité qui favorise le

communautarisme de part et d’autre.

Le Maghrébin ou le négro-africain (y

compris ceux qui sont issus de la

deuxième ou de la troisième génération

des immigrés) sont hélas victimes de

rejet frontal, voire d’anathème de la

part des soi-disant Français, que ça

soit au niveau des embauches ou dans la

rue. Les clichés et les préjugés font en

tout cas rage en France : le Noir et le

Maghrébin sont perçus comme des

« dealers » et des voleurs. A titre

d’exemple, les défiances sont partout

visibles et rendent ainsi la France

invivable.

13. Dame, venons-en maintenant

à votre poésie. Le recueil Les rêves de

la fleur, suivi du Regard d’un jeune

émotif nous présente un ensemble de

poèmes hétéroclites liés malgré tout par

une figure centrale, omniprésente voire

même obsédante : la fleur. C’est quoi

les rêves de la fleur ?

Dame Diop -« Les rêves de la

fleur » étaient à l’origine le titre

d’un de mes poèmes qui exprime de

manière implicite et explicite une

certaine prévision de la disparition

tantôt attendue, tantôt oubliée de ma

mère qui ne cessait de braver la

maladie. En fait, la fleur symbolise le

« je » poétique qui suggère aux lecteurs

ses états d’âmes à travers une sorte de

prophétie concernant l’étiolement de

l’arbre effeuillé, flétri et dépéri.

Autrement dit, l’arbre représente la

matrice généreuse et courageuse, mais de

plus en plus malade. N’ayant jamais

l’intention de brider le lecteur, je

n’ai jamais voulu m’exprimer ouvertement

sur cette question, malgré les

virulentes attaques contre le choix du

titre de mon recueil « Les rêves de la

fleur ». Ironie du sort, quelqu’un, qui

n’a même pas pris la peine de me lire

pour essayer de comprendre un tantinet

mes écrits poétiques, m’avait dit : « Je

suis sûr qu’il n’y a pas de rêve dans

ton livre ».

Quant à la nature, elle est à mon

sens l’expression de la condition

humaine, au vu du caractère cyclique des

saisons. En fait, la vie et la mort sont

y sont parfaitement visibles sous toutes

ses facettes. Le poète est tout comme

l’artiste qui peint son tableau. Un

tableau d’art peint sans indices a-t-il

une valeur ? Camus disait qu’

« aucun artiste ne tolère le réel, mais

ne se dérobe jamais à lui ». Et Michel

Riffaterre d’affirmer : « La poésie,

c’est dire des choses et des idées de

manière indirecte ». Se réfugier dans la

nature pour se délivrer du carcan de

cette souffrance atroce générée par les

contingences de la vie était salutaire,

au moment où le deuil avait frappé de

plein fouet ma famille. J’adore la

nature ! Et le plus grand plaisir que

j’ai eu, c’est lorsqu’un ami me faisait

remarquer que le titre de mon recueil

est romantique. Ainsi le Professeur Marc

Marti affirmait-il dans la préface :

« Les rêves de la fleur disent la

simplicité des sentiments, l’amitié,

l’amour, la douleur, la peur ».

14. À la lecture de vos poèmes,

on voit votre démarche assez déroutante,

mais jamais déconcertante; on s’aperçoit

en effet que le titre de certains poèmes

correspond rarement à leur contenu. Par

exemple, dans les poèmes intitulés

« Alerte », « Charlatan », il s’agit

respectivement de « pintadeaux qui

s’habillent », de « barque » qui

chavire. Qu’est-ce qui a motivé cette

démarche d’écriture ? Est-ce une façon

de faire participer le lecteur à la

création, à la gestion de l’œuvre dont

il doit par lui-même essayer de

retrouver l’unité, la cohésion et le

sens ?

Dame Diop -Même si ce sont des

poèmes de jeunesse, le langage poétique

ne pouvait pas me permettre d’exprimer

directement des idées et des choses.

Malgré donc mes premiers pas dans

l’écriture, j’avais pris le soin de

faire participer le lecteur. C’est en ce

sens que j’avais pris le soin de

bouleverser l’ordre chronologique des

poèmes, que ce soit dans « Les rêves de

la fleur », où dans le « Regard d’un

jeune homme émotif ». Toutefois la

reconstitution du puzzle peut être

certes un exercice aléatoire pour le

lecteur, mais il existe toujours des

indices distillés tout au long des

poèmes. S’agissant des titres, ils sont

tous en rapport avec le contenu. Ce sont

des titres bien choisis afin de donner

des signes par rapport au contenu du

message véhiculé dans chaque poème. Les

titres auxquels vous avez par exemple

fait allusion (« Charlatan », et

« Alerte ») évoquent respectivement le

manque de sérieux, le dégoût suite à un

naufrage amoureux (une perle symbolisée

par une « jolie barque » attire le « je

poétique » jusqu’au « large » avant de

chavirer) et l’urgence ou le danger qui

guettent la société sénégalaise plus ou

moins conservatrice où la morale devrait

rester de mise. Ce poème intitulé

« Alerte » invite les parents

irresponsables à contrôler leurs filles

qui s’habillent avec légèreté en faisant

recours à une parabole : « la pintade »

silencieuse et complice devant la

quasi-nudité des « pintadeaux femelles »

en pleine rue.

15. Votre poésie a l’apparence

d’être simple, qu’on peut lire d’une

traite mais, en réalité, sitôt qu’on

cherche à en saisir le sens, la

simplicité disparaît. Alors se déploient

sous nos yeux une subtilité expressive,

un rythme bien mesuré, des images

familières, des métaphores inouïes comme

cette arachide roublarde (p. 31), bref

une simplicité originale qui demande

trop à l’esprit. Expliquez-nous le poème

« Brebis » p. 29 que voici : « Je vois

une brise / Transportée par le vent. /

On se sent affectueux, / Mais prudente

est la brise ».

Dame Diop -Cette question nous

ramène à ce que je viens d’expliquer à

travers l’allégorie de la pintade et des

pintadeaux ou le symbole de la barque

personnifiée. J’avais pensé qu’il était

beaucoup plus simple et judicieux

d’utiliser des métaphores qui sont

familières à la société sénégalaise. Un

Sénégalais lambda connaît absolument les

produits tels que l’arachide ou les

animaux domestiques comme par exemple la

pintade ou la poule. L’arachide

qualifiée de « roublarde » a en vain

tenté de tendre un piège au « je

poétique » qui a failli mordre à

l’hameçon. Il s’agit d’un poème érotique

élaboré de manière pudique visant à

dénoncer la méchanceté et un fléau (Le

titre du poème est clair : « Vipère »),

ou plutôt les liaisons dangereuses entre

les femmes et les puceaux. L’amour est

exprimé de manière pudique dans mes

poèmes.

Contrairement à la malice et à

l’agressivité de la « Vipère », le poème

intitulé « Brebis » incarne pour

le poète l’affection et la tendresse

(une idée renforcée par la « brise » de

mer). Mais chat échaudé craint l’eau

froide ! D’où la réticence de la

« brise » qui préfère être sur ses

gardes, à cause de ses mésaventures.

16. Par ailleurs, il y a les

paradoxes. Le poème « Hommage » p. 72,

scande : « Vive les tueurs à gages ! A

bas les victimes ! Vive les despotes ! »

Que faut-il comprendre par là, l’éloge

du mal, de l’injustice ?

Dame Diop -Ce sont tout

simplement des jeux de mots, des

pirouettes et des clins d’œil, dans la

mesure où les paradoxes sont un moyen

pour mieux mettre en exergue les fléaux

qui gangrènent la société sénégalaise.

Autrement dit, la scène politique est

ponctuée de violence, de meurtres, de

vols, de spoliation, de despotisme, de

démagogie, d’injustice. Faire l’éloge du

mal était le seul moyen pour attirer

l’attention du peuple fataliste endormi

et endolori. Et le réveil a été brutal

vers la fin du règne du président Wade.

Enfin, l’éloge du mal a pour but de

faire ressortir l’injustice sous toutes

ses formes.

17. S’adressant à votre mère

qui nous a malheureusement quitté, vous

dites : « Ma vie ressemble à la tienne :

un vide plein / De sens ». Le vide : son

absence ? en quoi le vide est plein de

sens ?

Dame Diop -C’est vrai que j’ai

aussi utilisé à travers ces vers un

autre jeu de mots, grâce à la notion de

vacuité et de plénitude, ou plutôt de

finitude et d’infinitude. Le bref

passage de ma mère sur cette terre ne

cessait de me faire réfléchir sur la

problématique de la condition humaine au

Mythe de Sisyphe, voire à l’utilité de

tous les efforts déployés afin

d’atteindre le bonheur caduque côtoyant

au jour le jour ce malheur qu’est la

mort. Il s’agit là d’un oxymore dont

l’objectif est ici d’exprimer

l’absurdité et la fugacité de la vie sur

terre. On peut disparaître du jour au

lendemain, sans pour autant cesser à

influencer et guider les pas des siens,

comme c’est le cas de la matrice qui m’a

inspiré le souffle de l’écriture. Malgré

son apparente absence, ma mère est

toujours présente à mes côtés.

18. Après avoir parcouru votre

recueil, on mesure combien le lien était

fort entre vous et votre mère. Votre

état d’âme oscille entre la douleur et

l’espoir. Vous semblez profondément

meurtri mais non abattu puisque comme

vous le dites : « Je suis désormais

toujours angoissé / Mais sans baisser

les bras…Malgré l’enfer […] / Je suis

souriant et entreprenant ». Après une

perte si terrible et des séquelles

indélébiles, où trouve-t-on cette

énergie, cette force qui vous maintient

dans la foi et l’espérance ?

Dame Diop -Cette force n’est

pas venue du jour au lendemain. En fait,

j’ai d’abord sombré dans la mélancolie,

avant de sortir in extremis la tête de

l’eau. Ébranlé par cette disparition,

j’avais rencontré beaucoup de

difficultés que j’ai finalement réussies

à surmonter grâce à l’écriture. La plume

a été et est toujours mon exutoire. Dès

que je pense à ma mère, l’inspiration me

vient comme un éclair. Et quand je m’en

suis ouvert à un ami, il m’a fait savoir

que c’est ce qu’on n’appelle la

fulgurance. D’ailleurs, Il y a des gens

qui s’étonnent lorsque j’affirme que

j’ai besoin d’être ému pour bien écrire.

La plume et l’écriture m’avaient donc

permis de retrouver cette force

inébranlable qui me propulse vers la foi

et l’espérance en une vie meilleure et

heureuse, bien que l’abandon des études

ou le suicide m’eussent de temps à autre

traversé l’esprit.

19. Votre recueil est

traversé d’un bout à l’autre par la

figure maternelle. On connait les

histoires de perte d’êtres chers ; l’on

songe à Victor Hugo qui perdit le 4

septembre 1843 sa fille Léopoldine. L’on

a dit que grâce à ce drame, le poète

mesura la fragilité de la vie et du

bonheur ; ce qui lui permit de mûrir

très vite. C’est un peu votre cas ?

Est-ce que la prise de conscience qui

advient après une pareille perte ne nous

ouvre pas la vue sur notre condition

passagère ici-bas et nous permet de nous

projeter vers le séjour dans l’infini?

Dame Diop -La perte d’un être

cher peut être parfois décisive dans la

vie de quelqu’un. Sans la précocité de

la disparition de ma mère, j’imagine ce

que je serai devenu aujourd’hui ! C’est

sans doute ce drame qui a forgé en moi

une prise de conscience de la vie

éphémère ressemblant une éternelle

prison. De fait, je ne suis pas dupe,

puisque je sais désormais que je suis

mortel malgré les efforts déployés pour

essayer de réussir dans la vie.

20. Pour finir, dites-nous vos

projets. Toujours en train d’écrire ?

Dame Diop -Même si j’ai

beaucoup de projets, que ce soit dans

l’écriture ou dans le cadre des

publications d’articles scientifiques

concernant la suite de ma thèse de

Doctorat, mon uniquement préoccupation

est aujourd’hui de décrocher un poste

d’enseignant chercheur au Sénégal ou

dans la sous-région. Après tant de

galère en métropole pour financer mes

études couronnées par le plus haut

diplôme de l’Université, je pense qu’il

est grand temps de fermer cette

parenthèse inoubliable dans la mesure où

il n’existe pas beaucoup de docteurs en

« Études Ibériques » au Sénégal, et

surtout concernant le 18e siècle.

On aura compris à travers cet

entretien que malgré les menées sordides

orchestrées tant à l’intérieur qu’à

l’extérieur, l’Afrique ne baisse pas les

bras : l’Algérie en est un bel exemple ;

quant au Sénégal, la maturité de la

population est un grand rempart contre

les dérives des politiciens. Enfin, à

travers les jeunes intellectuels, l’on

voit la lucidité et la détermination qui

les habitent et qui les poussent à

œuvrer pour la démocratie et le

développement de leur pays. Ceci fonde

notre fierté et notre espoir en une

Afrique consciente et maîtresse

d’elle-même.

Entretien réalisé par Amadou

Oury Diallo, doctorant guinéen à

l’Université de Nice Sophia-Antipolis.

Publié sur

Afrique Démocratie

Le dossier Afrique noire

Le dossier Afrique noire

Le sommaire de Chérif Abdedaïm

Le sommaire de Chérif Abdedaïm

Les dernières mises à jour

Les dernières mises à jour

|